|

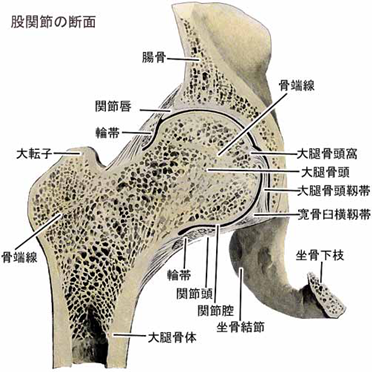

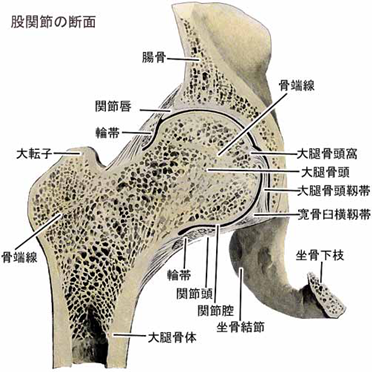

股関節は寛骨臼と大腿骨頭によってつくられる球(臼)関節で、球体の約2/3に相当する広さをもつ。

寛骨臼の内面ではその周辺の月状面のみが関節軟骨でおおわれ、中央の深い寛骨臼窩は滑膜でおおわれた脂肪組織でみたされている。

また、寛骨臼の周縁は線維軟骨性の関節唇によって補強され、関節窩がさらに深められる。頚体角は新生児では150°で徐々に減少し、成人は126〜128°になる。

老人では最終的に約120°になる。この角度が小さくなればなるほど、大腿骨の骨折の可能性は大きくなる。老人の頸部骨折が多いのは骨の弾性が失われることと、頚体角の減少のためである。

ちなみに、頚体角が減少すれば内反股、増大すれば外反股である。

前捻角は4〜20°(平均はおよそ12°)。これは骨盤傾斜と関係しているが、この角度があることによって初めて股関節屈曲からの回旋動作が可能になる。小児では前捻角は40°にもなる。これにより、解剖学的に頸部と転子部は軸の後方に位置することになる。

前捻角が小さいと下肢は外旋し、大きい場合は内旋する。そのため、前捻角が変化すると回旋制限が出現する。

関節軟骨は緩衝材の役割を果たす。関節軟骨の弾性変形により関節面の適合性がよくなり、負荷が一部分に集中することを防ぐ。

さらに滑液(関節液)の存在により、優れた潤滑作用(摩擦係数0.01〜0.03)が作り出される。関節軟骨は抱水特性をもつため、荷重が加わると関節軟骨から多量の組織液が関節面に浸出し、摩擦係数が大きく変化しないような仕組みになっている。

膝蓋骨の上1/3には粗面が有り四頭筋の腱が停止するのに役立っている。

中1/3には小血管が多数通っており、下1/3は膝蓋靱帯が始まる。

|