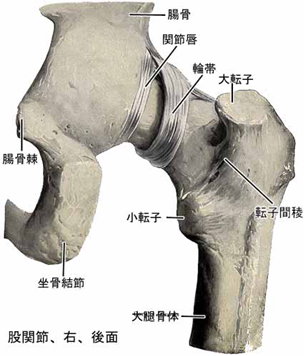

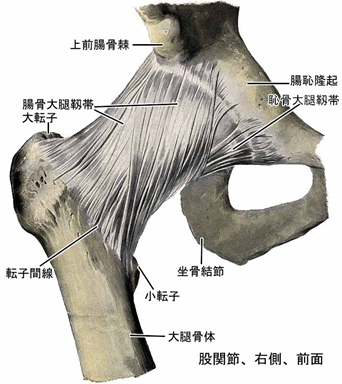

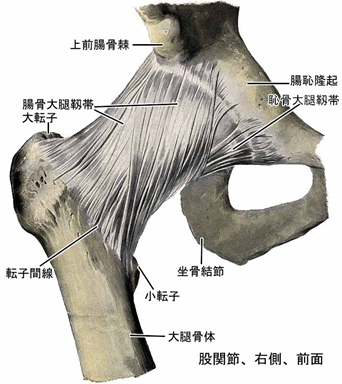

腸骨大腿靱帯は靱帯最大の靱帯で、上半身が股関節より後へ傾くのを防ぐバンドの役目をしている。つまり直立のバランスをとるためには、腸腰筋と共に不可欠のものである。この靱帯は350㎏の牽引力にも耐えうる。

なお上半身が股関節で前へ傾くのを防ぐものとしては、大腰筋が最も重要である。腸骨大腿靱帯の三角筋は両側辺が厚くて中央部が薄いのでY字靱帯とも言う。

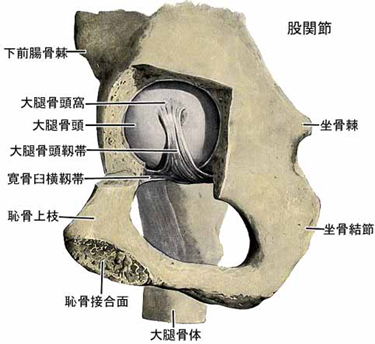

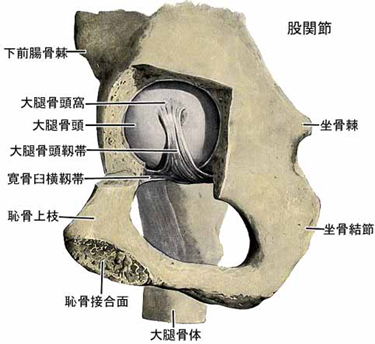

大体骨頭靱帯は脱臼肢位のときに緊張する。この靱帯の中を大体骨頭動脈が通り、骨頭に栄養している。骨頭はその他、内外側大腿回旋動脈によっても栄養されている。

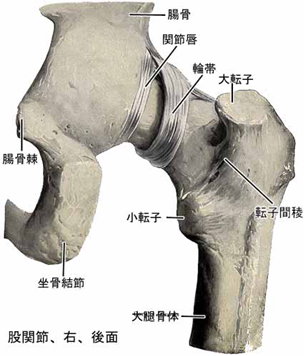

関節唇が寛骨臼切痕を橋渡ししてつづく部分を寛骨臼横靱帯といい、この深層で骨間隙を血管がまわりの脂肪組織を伴って関節腔内に侵入する。関節包は強く、上方では関節唇の外面、あるいはこれをこえて寛骨臼の周縁につく。

下方では大腿骨頚をほとんど包み、前面では転子間線に、後面では転子間稜のやや上方で大腿骨頚につき、また内側では小転子に接してつく。

股関節関節唇は線維軟骨様組織からなっている。

股関節の靱帯は伸張位で緊張し関節は引き合う。屈曲位で靱帯は弛緩し、関節は大きく開く。

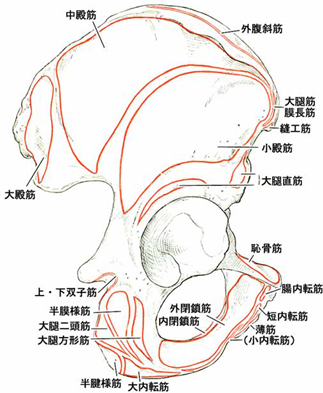

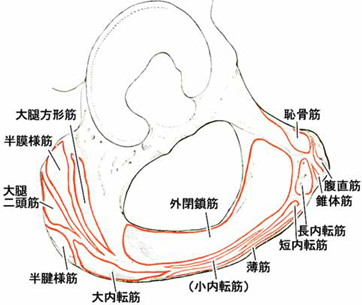

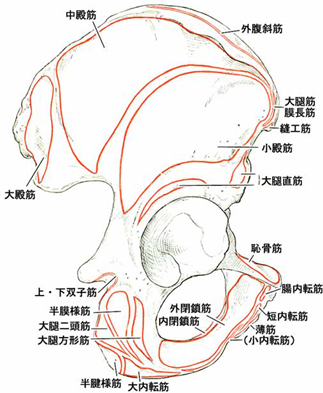

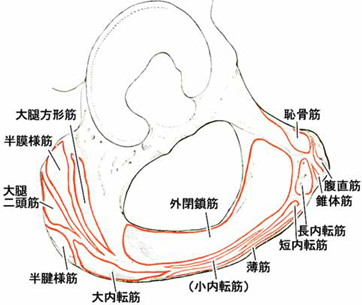

腸腰筋:浅部と深部に分けられ、その間を腰神経叢が通る。腸腰筋の屈曲成分は角度の増加とともに増していく。強大な屈筋であるが、外旋にも関与し、一側の収縮ではわずかながら脊柱の側屈にも関与する。体幹の前屈、背臥位からの起き上がりに重要な筋である。

大殿筋:大殿筋は骨盤がぐらつかないように保護している。この筋は非常に強力で作用は伸展・外旋である。補助的には全ての方向に作用する。走行中や階段の昇りで主に使用する。普通歩行では作用はわずかである。

大・短内転筋は大腿骨の位置により補助作用が逆転する。-20~50°までは屈曲作用を有するが、60°以上では、伸展作用に移行する。

運動作用は先に書いてある順で、強く作用する。

伸展作用:大殿筋>中殿筋・小殿筋・・・

屈曲作用:腸腰筋>大腿直筋>縫工筋・・・

外転作用:中殿筋>大腿筋膜張筋>小殿筋・・・

内転作用:大内転筋>小内転筋>長内転筋・・・

外旋作用:大殿筋>大腿方形筋>内閉鎖筋・・・

内旋作用:中殿筋・小殿筋>大腿筋膜張筋・・・

|