|

肩甲骨固定の意義

肩甲骨固定により疼痛の軽減、筋力の向上が認められる場合、肩甲胸郭関節の機能障害が疑われる(第三の安定化機構の破綻)

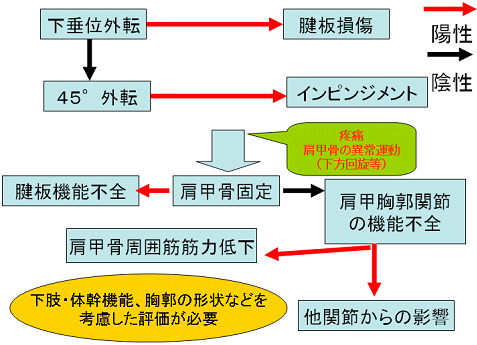

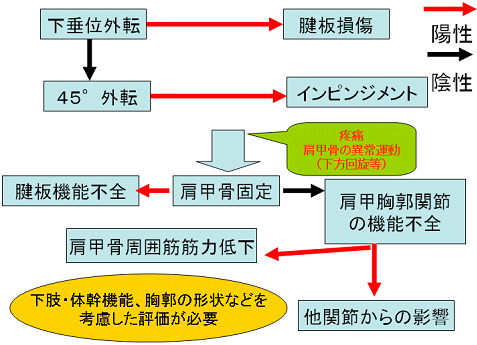

評価の流れ

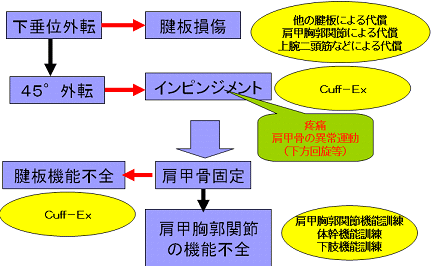

最初に下垂位外転(initial abduction test)での検査を行い陽性であれば腱板損傷、滑液包炎等の組織損傷を考える。下垂位外転での検査が陰性の場合は、次に45°外転(45 abduction test)を行う。

この検査によりインピンジメントによる症状や肩甲骨の異常運動を呈した場合は、肩甲骨を固定し、再度検査を行う。肩甲骨を固定しても疼痛がでる場合は、腱板の問題であると考える。

また、症状が消失した場合は肩甲胸郭関節の機能不全による問題であると考える。

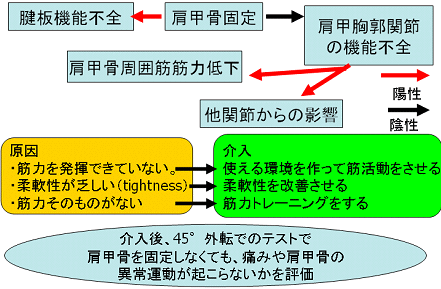

肩甲胸郭関節の問題であると判断したら、次はそれが肩甲骨周囲筋の筋力が低下していることによるものなのか、もしくは他関節からの影響によるものかを評価しなくてはならない。

前者の場合は肩甲骨の周囲の筋肉の筋力を徒手筋力検査(Manual Muscle testing:MMT)の方法を用いて検査していく。この際、MMTの判断基準だけでなく、左右差、他関節の反応も注意して診ていく。後者の場合は、なぜ肩甲骨周囲筋が筋力を発揮できないのかを腹背筋・下肢の筋力や、柔軟性をチェックして問題点を探していく必要がある。

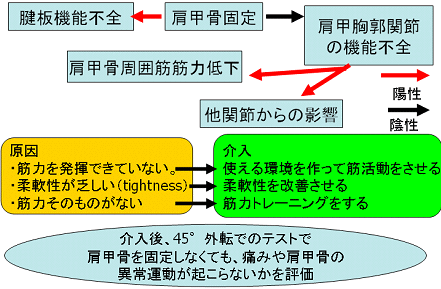

肩甲骨固定により症状が消失する場合、肩甲胸郭関節の機能不全が考えられ、その原因を評価して問題点を挙げることが大切である。

問題点(原因)としては、上図のようなものが考えられ、それを改善するには各々の介入方法をする必要がある。

検者が考えていた原因が事実であるかを確認するには、介入後、再度同様の検査を行う必要がある。介入後も症状が変化しない場合は、再度他の視点から問題点を考えていく必要がある。

原因に対する治療的介入について

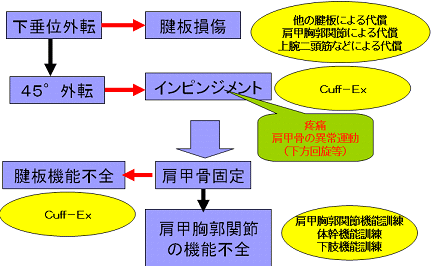

腱板損傷等が原因の場合は、他の腱板や肩甲胸郭関節、上腕二頭筋(長頭)による代償を図る。腱板機能不全によるインピンジメントが原因の場合は、腱板トレーニング(cuff-Ex)を行う。

肩甲胸郭関節の機能不全が原因の場合は、肩甲胸郭関節機能訓練や体幹機能訓練、下肢機能訓練等を展開していく必要がある。

|