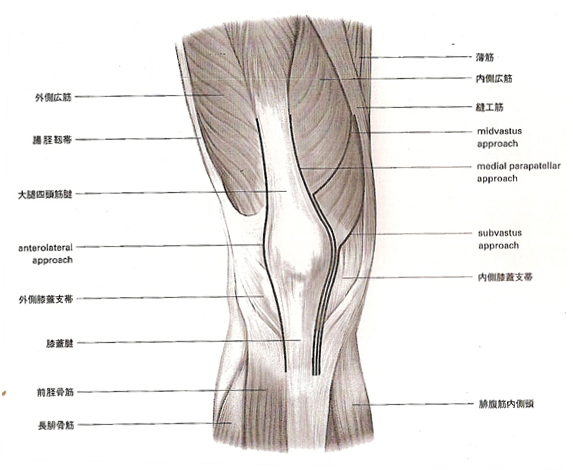

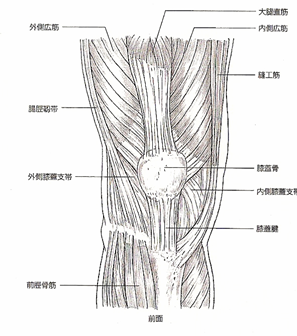

前方アプローチは関節内への進入路より、

medial parapatellar approach、

midvastus approach、

subvastus approach、

の3つがあり、主に使用されている術式である。

あまり一般的でない術式としてはanterolateral approachもある。

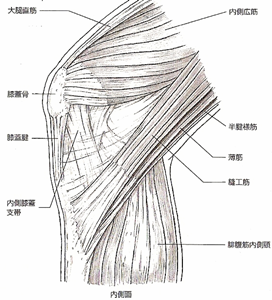

medial parapatellar approachでは、内側広筋の付着部を縫合部分として膝蓋骨縁から3〜5ミリメートル離して支帯を残し関節包を切開するが、中枢側は内側広筋と大腿四頭筋腱の間で切離し末梢即は膝蓋筋腱内側で縦切する。この際、内側上・下膝動脈が通っているので、十分止血することが大切である。

伏在神経は縫工筋の後方から薄筋腱との間を通り大腿筋膜を貫き、下腿前方を支配している。膝蓋骨の下方を通る膝蓋下枝においては、この展開方法では温存が不可能なことが多い。

なるべく皮下の剥離を最小限にし、深部筋膜を同長方向に切開し、その深部で剥離を進める方法である。膝蓋骨が容易に翻転でき、人工膝関節など一番一般的な方法として用いられてきたが、展開範囲が広いため、術後の早期の筋力回復や疼痛の軽減が図れるmidvastus approach、subvastus approachが用いられる症例が多くなっている。

midvastus approachは皮下の剥離、筋膜の切開まではmedial parapatellar approachと同じである。

膝を屈曲位とし、膝蓋骨内側上部で内側広筋の付着部位を筋線維方向に分け、深層にある筋膜を同方向に鋭的に切開すると、深部に脂肪組織に覆われた膝蓋上部が展開してくる。

次に遠位に切離を進めるが、内側広筋の付着部を縫合部分として膝蓋骨縁から3〜5mm離して脛骨の内側まで切離を進める。この際、膝蓋骨上部で内側上膝動脈からの出血が起こりやすい。滑膜や関節包も同方向に切開して関節内に到達する。

膝蓋骨上内側より内側広筋をその線維の方向に沿ってわける方法であり、膝蓋骨の安定したトラッキングが得られ翻転もしやすい。さらに膝伸展機構に対する影響も少ないことから、最近では人工膝関節術のアプローチとして用いられることが多くなっている。

|